Brevets et contrôle technologique : un enjeu central pour l'économie numérique

Par Éric N. Duhaime

Chercheur à l’IREC

Bien que les données constituent aujourd’hui une composante névralgique des stratégies des géants du web, les brevets continuent de jouer un rôle stratégique essentiel dans le cadre de l’économie numérique. Pour cause, un brevet confère à son détenteur un monopole qui est reconnu légalement, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel substantiel lui permettant de contrôler l’utilisation d’un nouveau procédé ou la production et la commercialisation d’une invention. C’est pourquoi la protection des innovations technologiques au moyen de brevets constitue une préoccupation centrale non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les gouvernements qui s’efforcent de les encourager dans cette voie et de sensibiliser les chercheurs universitaires quant à la nécessité de bien protéger leurs inventions.

L’innovation et la protection des technologies au moyen du brevetage constituent en fait des dispositions centrales des politiques et stratégies gouvernementales en matière de recherche et d’innovation technologique au Québec et au Canada depuis le tournant des années 2000. En effet, ces dernières étaient constitutives de la mise en place de ce que l’on désignait à l’époque comme une « nouvelle économie » et se trouvent reconduites et accentuées avec le déploiement de l’actuelle économie numérique. Deux mesures essentielles visent plus précisément à encourager l’innovation technologique protégée au moyen de brevets : 1) la stimulation de la recherche et du développement au moyen de crédits d’impôt offerts aux entreprises pour les ressources qu’elles y consacrent ; 2) l’incitation aux collaborations entre les universités et les entreprises privées ainsi qu’au transfert technologique avec la création d’organismes d’intermédiation et de subventions conditionnelles à l’établissement de partenariats.

Or, le Québec parvient-il à récolter le fruit de ces efforts consacrés à l’innovation et au transfert technologiques ? Rien n’est moins sûr ! Pour de petites économies ouvertes sur le monde comme celles du Québec et du Canada, cela représente un défi de taille. Pourtant, le Rapport Fortier de 1999 portant sur le transfert technologique au Canada signalait déjà l’existence d’un laxisme important en matière d’encadrement de la propriété intellectuelle issue de recherches financées publiquement, établissant un constat accablant : « le Canada exploite un centre de distribution de technologie pour le compte d’autres pays »[1]. Plus de 20 ans plus tard et des centaines de millions de dollars investis dans l’économie numérique, la question se pose : est-ce que la situation s’est améliorée ?

L’intérêt stratégique des brevets

Qu’est-ce qu’un brevet ?

Aux côtés du droit d’auteur, de la marque de commerce et du secret industriel, le brevet relève de la propriété intellectuelle. Les droits qui se rattachent à un brevet empruntent une forme essentiellement négative, c’est-à-dire qu’ils interdisent à d’autres personnes ou organisations la possibilité de fabriquer, d’utiliser ou de commercialiser une invention sans l’autorisation explicite du détenteur de brevet. Advenant une telle autorisation, celle-ci emprunte alors la forme d’une licence d’utilisation ou d’exploitation par l’entremise d’un contrat qui implique très souvent le versement de redevances.

Pour pouvoir obtenir un brevet, il faut remplir trois conditions : 1) l’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été divulguée antérieurement ou faire partie du domaine public ; 2) elle doit être non évidente, c’est-à-dire qu’elle ne peut relever de l’association superficielle d’objets ou d’éléments préexistants ou se révéler évidente pour une personne versée dans le domaine ; 3) elle doit être utile, c’est-à-dire qu’elle doit être susceptible d’applications industrielles ou commerciales[2].

À la différence de la propriété privée courante, le brevet se rapporte non pas sur une chose concrète et matérielle, mais plutôt à un objet abstrait et immatériel. Il vise l’appropriation de l’idée même qui est à la base d’une invention et permet ainsi de créer une rareté là où il n’y en a pas a priori. En effet, l’idée derrière une invention peut être partagée à l’infini sans que personne s’en trouve privée, à la manière d’une recette de cuisine qui pourrait circuler sans empêcher quiconque de la réaliser. Or, le brevet vise justement à limiter ce partage et à réserver de façon exclusive, à son détenteur, toute utilisation, fabrication ou commercialisation de l’invention brevetée.

À son origine, le système de brevets moderne constituait une forme de « pacte social » visant à établir un équilibre entre les intérêts des inventeurs et inventrices et l’intérêt général de la société. En échange de la divulgation publique des caractéristiques formelles et matérielles d’une invention, une personne se voyait octroyer un monopole reconnu légalement pour une durée limitée de 20 ans. Une fois ce délai écoulé, l’invention entrait alors dans le domaine public et toute personne pouvait désormais utiliser, produire et commercialiser l’invention en question.

Le contrôle technologique

Si le système de brevets visait au départ à stimuler la capacité d’innovation de personnes indépendantes, d’inventeurs ou d’inventrices autonomes, les corporations naissantes du tournant du XXe siècle ont rapidement remarqué l’avantage stratégique qu’elles pouvaient en tirer, à savoir des monopoles reconnus légalement. Aux États-Unis, des compagnies pionnières comme General Electric et AT&T développèrent alors un nouveau modèle d’affaires fondé sur la recherche et le développement (R-D), avec la mise en place de laboratoires de recherche privés orientés vers la production systématique d’inventions brevetées où travaillaient des dizaines de personnes hautement qualifiées, aliénant dans leur contrat de travail toute invention résultant de leurs recherches[3].

Ainsi, les intentions initiales qui étaient à la base du système de brevets furent progressivement subverties par de grandes entreprises dans le cadre de nouvelles stratégies d’affaires d’ordre monopolistique. En mobilisant le système de brevets, elles parvinrent peu à peu à monopoliser la capacité de monopolisation qu’il rendait possible.

Les brevets obtenus leur conféraient un contrôle technologique qui se traduisait par l’obtention d’une rente économique et leur permettait d’accroître leur puissance organisationnelle. D’un côté, ces brevets assuraient un contrôle des volumes de production et de mise en circulation de nouvelles marchandises dont elles pouvaient dès lors librement déterminer les prix. De l’autre, ce contrôle technologique et la rente économique qui en découlait se trouvaient valorisés sur les marchés financiers en tant qu’actifs intangibles, élargissant alors leur accès à de nouvelles sources de crédits et de capitaux qui ouvraient de nouvelles possibilités d’investissements en R-D et d’opérations stratégiques de fusions et acquisitions[4]. Or, ce modus operandi perdure de nos jours dans de nombreux secteurs de l’activité économique, en particulier dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) et celui du numérique.

L’aide fiscale à la R-D

Une des mesures essentielles pour stimuler la capacité d’innovation des entreprises consiste à offrir des crédits d’impôt pour les ressources consacrées à la R-D et, plus particulièrement, pour le salaire du personnel qui lui est affecté. Les premières mesures de crédits d’impôt pour la R-D au Canada remontent à 1944[5], mais se sont accentuées au tournant des années 1990 alors qu’ils furent bonifiés de 10 à 20 % au fédéral et que le Québec implantait un crédit de 17,5 % pour les salaires en R‑D[6]. Avec la consolidation de la nouvelle économie à la charnière des années 2000, ces crédits devinrent une norme permanente, fluctuant légèrement au fil des années.

De nos jours, ces crédits se situent à 35 % pour les PME et à 15 % pour les grandes entreprises au niveau fédéral, puis à 30 % pour les PME et à 14 % pour les grandes entreprises au Québec. Au niveau provincial, il s’agit de crédits remboursables pouvant être obtenus pour différents motifs comme les salaires consacrés au personnel en R-D, les cotisations versées à des consortiums de recherche ou les montants dépensés dans le cadre de partenariats avec des centres de recherche publics[7]. En 2019, 3 810 entreprises ont bénéficié de ces crédits d’impôt au Québec pour un montant total de 446 M$, dont 37,8 % étaient accaparés par les 100 premières sociétés les plus actives en la matière[8].

Le transfert technologique

Une autre mesure essentielle visant à soutenir l’innovation consiste à encourager le transfert technologique, c’est-à-dire le passage de nouvelles technologies développées dans des laboratoires de recherche publics vers le « milieu preneur », essentiellement des entreprises privées qui en assureront la commercialisation. Cela suppose des ententes impliquant un partage du financement des recherches, mais surtout des bénéfices tirés de leurs résultats, notamment en ce qui concerne les licences d’utilisation et le versement de redevances pour des technologies brevetées. Deux mécanismes principaux sont utilisés afin de faciliter et d’encourager le transfert technologique.

Le premier mécanisme renvoie aux organismes d’intermédiation qui visent à faciliter le rapprochement entre les laboratoires de recherche publics et le milieu des entreprises : associations sectorielles, sociétés de valorisation, centres de liaison et de transfert, incubateurs technologiques, etc. Le plus répandu de ces organismes, que l’on retrouve désormais dans presque toutes les universités, est le bureau de liaison entreprise-université (BLEU), dont la mission consiste à accompagner les chercheurs et chercheuses qui souhaitent commercialiser leurs technologies ou encore à faire connaître auprès des entreprises les possibilités de transfert pour des technologies nouvellement développées. De 1995 à 2005, le Programme de mobilisation de la propriété intellectuelle destiné au financement des BLEU, créé par le CRSNG, avait permis à 107 établissements universitaires canadiens d’obtenir 116 subventions totalisant 46,9 M$, dont 28 subventions obtenues par des institutions québécoises[9].

Le second mécanisme renvoie à l’offre de subventions de recherche conditionnelles à l’établissement de partenariats. Une des initiatives phares fut la création, en 1989, du Programme de réseaux de centres d’excellence (RCE) dans le cadre d’une collaboration entre les trois conseils de recherche fédéraux. La mission des RCE visait à rapprocher les acteurs de la recherche universitaire des utilisateurs potentiels, à savoir le secteur public, les organismes de la société civile, mais surtout les entreprises privées. Jusqu’en 2017, les RCE ont mobilisé près de 2 G$ en investissements, en exigeant toujours des contributions de partenaires. Ils permirent de former quelque 48 000 spécialistes, de créer 147 entreprises dérivées (spinoffs) et 1 332 entreprises en démarrage (startups)[10]. Les subventions partenariales constituent une tendance à la hausse. Par exemple, la proportion de financement pour des projets en partenariats au Québec de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) est passée de 35,9 % à 39,3 % de 2001 à 2020[11].

Un transfert technologique… vers l’étranger[12]

Qu’il s’agisse des crédits d’impôt offerts aux entreprises pour les ressources qu’elles consacrent à la R-D ou les subventions offertes pour les partenariats de recherche et le transfert technologique, il n’existe pas à l’heure actuelle d’encadrement ferme et national en ce qui concerne la propriété intellectuelle issue de ces recherches. Il devient alors impossible d’en garantir la rétention et d’en optimiser les retombées pour la société québécoise. On observe ainsi un décalage de plus en plus important entre la capacité d’innovation et la capacité de maîtrise technologique au Québec. Autrement dit, la participation de chercheurs et de chercheuses du Québec au développement de technologies brevetées ne se traduit pas par une participation équivalente à la titularité des brevets. Comme nous le verrons à l’instant, c’est ce que révèle l’étude de la base de données du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO - United States Patent and Trademark Office).

Étant donné que le marché américain constitue un des marchés les plus importants au niveau mondial, toute personne ou organisation qui voit un potentiel commercial dans une technologie nouvellement développée prendra le temps d’y soumettre une demande de brevet. C’est pourquoi la base de données du USPTO, accessible publiquement, constitue un objet d’étude privilégié. De plus, chaque brevet mentionne l’adresse des personnes qui ont contribué aux recherches ayant mené à l’invention brevetée ainsi que l’adresse des personnes ou organisation qui en sont reconnues comme les propriétaires. Il devient alors possible d’établir une comparaison entre les deux.

En effet, les brevets peuvent être compilés de deux manières distinctes, ce que réalise précisément l’Observatoire des sciences et technologies (OST). D’un côté, ils sont comptés en fonction de la provenance des inventeurs ou inventrices. On parle alors des inventions brevetées. De l’autre, ils peuvent être comptés en fonction de la provenance des titulaires de la propriété intellectuelle. On parle alors des brevets octroyés[13]. Notons qu’un brevet peut compter plusieurs inventeurs ou inventrices et plusieurs titulaires en provenance de territoires différents et que l’OST utilise une méthode de comptage dite « unitaire », sans utiliser de fractions. Tant du côté des inventions brevetées que des brevets octroyés, on compte une unité (un brevet entier) pour un territoire lorsqu’au moins une personne ou une entité en provient, mais pas davantage si plusieurs en proviennent. En revanche, si un brevet implique la participation d’inventeurs ou de titulaires provenant de plus d’un territoire, il sera compté comme un brevet entier pour chacun de ces territoires.

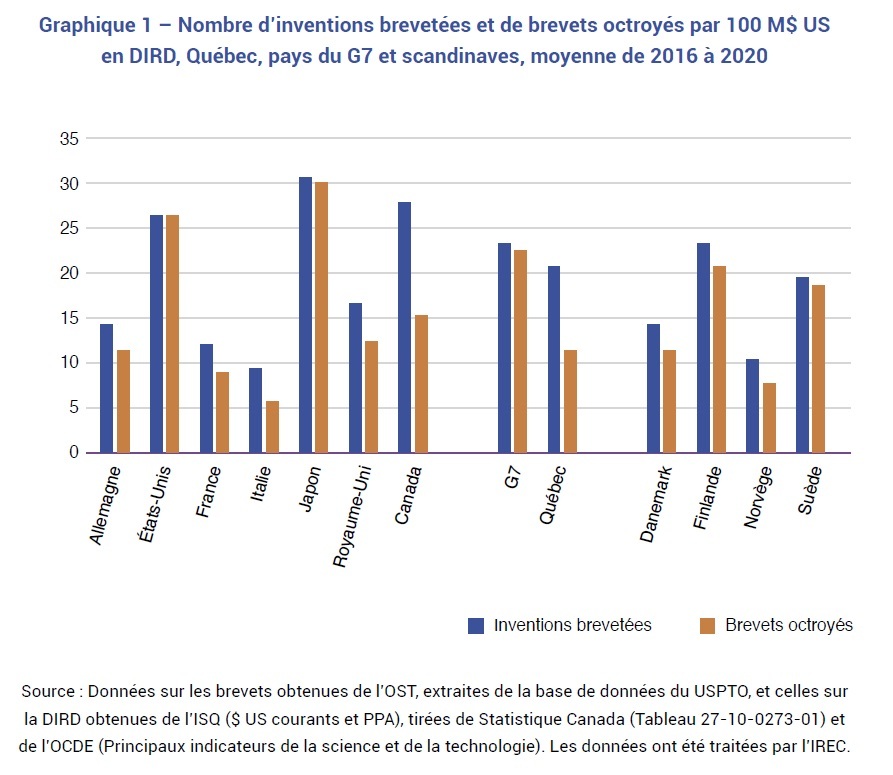

La quantité d’inventions brevetées et de brevets octroyés au USPTO varie grandement d’un pays à l’autre. En 2020, les États-Unis et le Japon se démarquaient grandement avec respectivement 177 880 et 52 951 brevets, contre seulement 5 288 pour le Canada, dont 1 063 pour le Québec. Cela rend les comparaisons difficiles à partir de chiffres absolus. Toutefois, si on rapporte le nombre de brevets de chacun de ces pays par tranche de 100 M$ US investis par chacun en dépense intérieure de recherche et développement (DIRD), il devient alors possible de comparer leurs performances respectives aussi bien du côté des inventions brevetées que des brevets octroyés (graphique 1).

En ce qui concerne les inventions brevetées, on remarque alors que le Québec fait bonne figure avec 20,9 inventions brevetées par tranche de 100 M$ US en DIRD, soit près de la moyenne des pays du G7 qui se situe à 23,5. Si le Québec se révèle moins performant que les États-Unis, le Japon ou le Canada, il fait tout de même mieux que l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. De même, en comparaison aux pays scandinaves, il fait moins bien que la Finlande, mais mieux que le Danemark, la Norvège et la Suède.

En ce qui concerne les brevets octroyés, le portrait se révèle toutefois beaucoup moins reluisant, voire très préoccupant, avec seulement 11,5 brevets octroyés au Québec par 100 M$ US en DIRD, soit la moitié de la moyenne des pays du G7 qui se situe à 22,6. Du côté des pays du G7, seules la France et l’Italie affichent de moins bonnes performances, tandis que du côté des pays scandinaves, seule la Norvège se révèle moins performante. De plus, si tous les pays affichent des différentiels négatifs entre le nombre d’inventions brevetées et de brevets octroyés – à l’exception notable des États-Unis –, on remarque un écart particulièrement grand en ce qui concerne le Québec ainsi que le Canada.

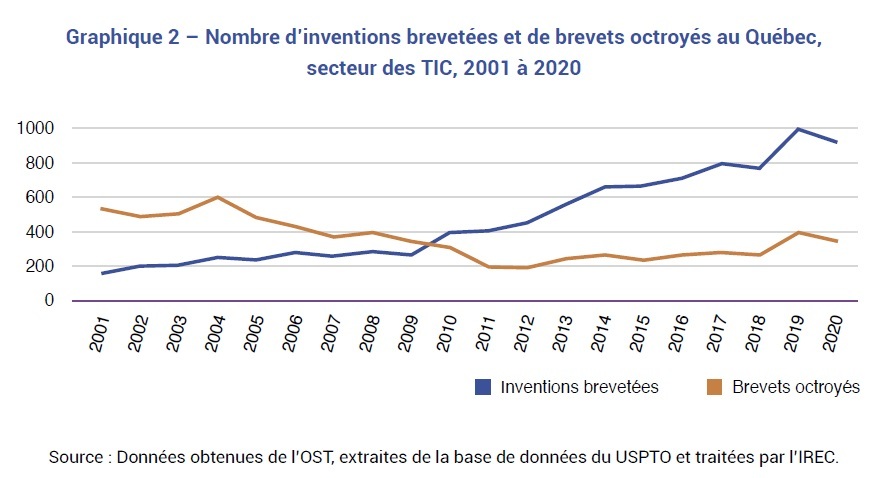

Au Québec, cette situation ne constitue pas un phénomène récent, mais plutôt le résultat d’une tendance lourde sur le long terme, particulièrement prégnante dans le secteur des TIC. En effet, si on regarde l’évolution de ce secteur sur une période de 20 ans, de 2001 à 2020, on remarque que le nombre d’inventions brevetées n’a cessé d’augmenter, passant de 174 à 915, tandis que le nombre de brevets octroyés a plutôt diminué, passant de 524 à 368 (Graphique 2). Cet écart grandissant signifie que bien qu’on observe une augmentation de la capacité d’innovation au Québec, soit une croissance des inventions brevetées, celle-ci ne s’accompagne pas d’une augmentation de la maîtrise technologique, c’est-à-dire du nombre de brevets octroyés.

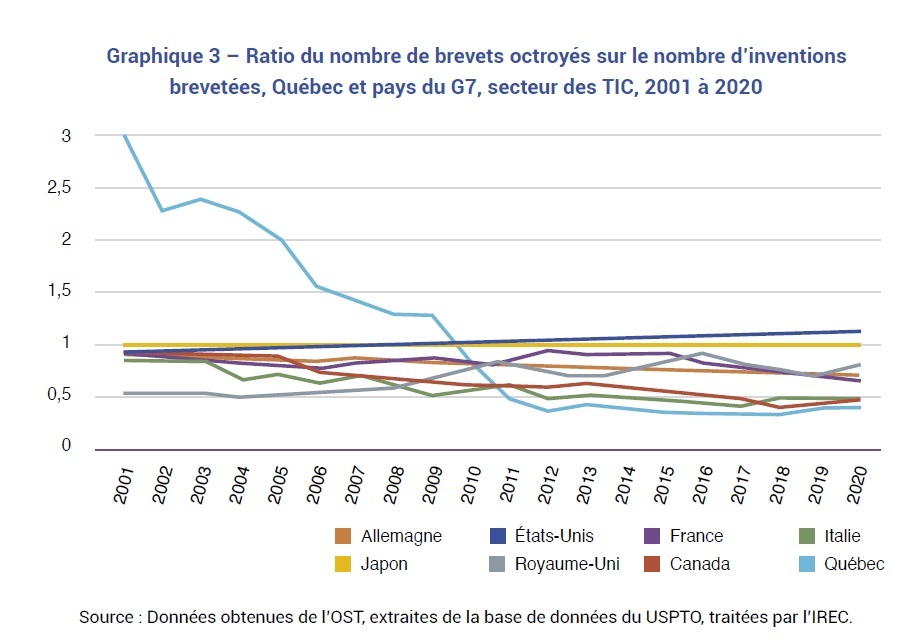

Il est aussi possible de rendre compte de cette tendance problématique d’une autre manière, c’est-à-dire en la comparant à celle des différents pays du G7 au moyen d’un ratio, en divisant tout simplement le nombre de brevets octroyés par le nombre d’inventions brevetées. Ce ratio offre une idée générale de la capacité de maîtrise technologique en rapport à la capacité d’invention. Un ratio de 1 signifie qu’un pays compte autant de brevets octroyés que d’inventions brevetées, tandis qu’un ratio de 0,5 signifie qu’un pays compte seulement la moitié de brevets octroyés par rapport aux inventions brevetées et un ratio de 2 signifie qu’un pays compte deux fois plus de brevets octroyés que d’inventions brevetées.

On remarque alors que seuls les États-Unis possèdent un bilan positif, qui est passé de 1,01 à 1,05 de 2001 à 2020, alors que le Japon se maintient autour de l’équilibre avec un ratio passé de 1,02 à 1,00 (Graphique 3). Tous les autres pays possèdent des bilans négatifs, que seul le Royaume-Uni est parvenu à améliorer, passant d’un ratio de 0,55 à 0,79. Les bilans de l’Allemagne (0,86 à 0,73), de la France (0,88 à 0,68) et de l’Italie (0,86 à 0,48) se sont tous dégradés. Pour le Canada, la chute est brutale, avec un ratio qui est passé de 0,96 à 0,48. Enfin, la situation du Québec est désastreuse, son bilan qui était considérablement positif en 2001, avec un ratio de 3,01, est passé à 0,40, au bas du classement des pays du G7. Cela signifie que, en 2020, le nombre de brevets dont la titularité est octroyée à une personne ou une organisation du Québec n’atteint même pas la moitié (40 %) du nombre de brevets où au moins une personne du Québec est reconnue comme inventeur ou inventrice.

Il n’est pas aisé d’expliquer cette chute drastique dans le secteur des TIC au Québec. Pour ce faire, il nous faudrait avoir accès aux microdonnées, alors que nous n’avions accès qu’aux données agrégées de l’OST. Cela dit, une hypothèse plausible concerne les difficultés rencontrées par l’entreprise Nortel, dont les brevets constituaient historiquement une part importante des brevets du secteur des TIC au Québec[14]. Les difficultés majeures rencontrées par cette entreprise de télécommunications avec l’éclatement de la bulle Internet en 2001, la crise financière de 2008 et sa faillite en 2009, pourraient expliquer une partie importante de la diminution des brevets octroyés au Québec où cette dernière avait l’habitude d’enregistrer ses brevets. Si une telle hypothèse se confirmait, cela signifierait que la situation qui prévaut actuellement au Québec avec son déficit important de brevets constitue en quelque sorte la situation « normale » que les activités de l’entreprise Nortel venaient masquer.

Conclusion

Le Québec dispose d’atouts indéniables en matière d’innovation technologique : des établissements universitaires de grande réputation, des équipes de recherche hautement qualifiées, des laboratoires reconnus mondialement, des infrastructures de pointe, etc. Que ce soit sous la forme d’incitatifs fiscaux ou de subventions de recherche, le Québec consacre aussi énormément de ressources à l’innovation technologique. La moindre des choses serait alors de s’assurer que tous ces efforts et ces ressources se traduisent par des retombées durables pour la société québécoise. Malheureusement, la capacité d’innovation au Québec, pourtant en constante augmentation, ne se traduit pas par une capacité équivalente de maîtrise technologique, ce dont atteste l’écart observable entre les inventions brevetées et les brevets octroyés au USPTO.

Il importe alors d’innover quant à notre façon même d’innover, en revoyant notamment l’encadrement plutôt laxiste de la propriété intellectuelle qui est issue de recherches ayant bénéficié d’une aide ou de fonds publics. Surtout, il faut sortir du statu quo et cesser d’imiter bêtement ce qui se fait chez notre voisin du sud, et qui ne semble pas adapté à de petites économies ouvertes sur le monde comme celles du Québec et du Canada. Il faut plutôt explorer de nouvelles voies qui pourraient se révéler plus pertinentes et enrichissantes pour le Québec. Parmi les pistes à explorer, mentionnons la possibilité de mettre en place un fonds souverain de brevets afin d’assurer la rétention des technologies développées ici, d’en garantir la protection collective et d’en favoriser la mise en commun. De même, mentionnons la possibilité d’encourager prioritairement des projets qui s’inscrivent dans la perspective de la science ouverte, favorisant un accès le plus large possible aux technologies nouvellement développées. Voilà deux solutions à explorer qui pourraient constituer un véritable changement de paradigme, une sortie de la logique étroite qui prédomine actuellement et qui repose sur le

[1] CCST, Les investissements publics dans la recherche universitaire : comment les faire fructifier, Groupe d'experts sur la commercialisation des résultats de la recherche universitaire, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1999, p. 21 et 27.

[2] OMPI, Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?, 2021.

[3] David Noble, America by Design, Nairobi, Oxford University Press, 1977, p. 85.

[4] Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise, Clifton (N-J), Augustus M. Kelley Publishers, 1973.

[5] Agence de revenu du Canada : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/evolution-programme-perspective-historique.html.

[6] Marc-André Gagnon, « L’aide financière à l’industrie pharmaceutique québécoise : le jeu en vaut-il la chandelle? », Revue Interventions économiques, no. 44, 2012.

[7] Revenu Québec : https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-relatif-aux-salaires-r-d/.

[8] Institut de la statistique du Québec : https://statistique.quebec.ca/fr/document/aide-fiscale-quebecoise-pour-la-r-d-industrielle.

[9] Goss Gilroy Inc., Évaluation du Programme de mobilisation de la propriété intellectuelle, Rapport d’évaluation finale préparé pour le CRSNG, 2008, p. 3.

[10] Site Internet des RCE : https://www.nce-rce.gc.ca/About-APropos/History-Histoire_fra.asp.

[11] Base de données du CRSNG, https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/index_fra.asp?new. Données traitées par l’IREC en faisant abstraction des bourses d’études et de stages. Pour des données plus complètes sur la question, voir le document mentionné à la note de bas de page suivante.

[12] Cette section reprend de façon synthétique une analyse développée plus longuement dans : Éric N. Duhaime, L’économie numérique et les enjeux du transfert technologique au Québec, Rapport de recherche de l’IREC, 2023.

[13] Geneviève Renaud, « Les brevets d’invention en 2016 », Science, technologie et innovation en bref, Institut de la statistique du Québec, 2018.

[14] CAC, Rivaliser dans une économie mondiale axée sur l’innovation : L’état de la R-D au Canada, Comité d’experts sur l’état de la science et de la technologie et de la recherche-développement industrielle au Canada, Gouvernement du Canada, 2018, p. 128 et 131.