Partenariats dans la production éolienne ; Un état des lieux

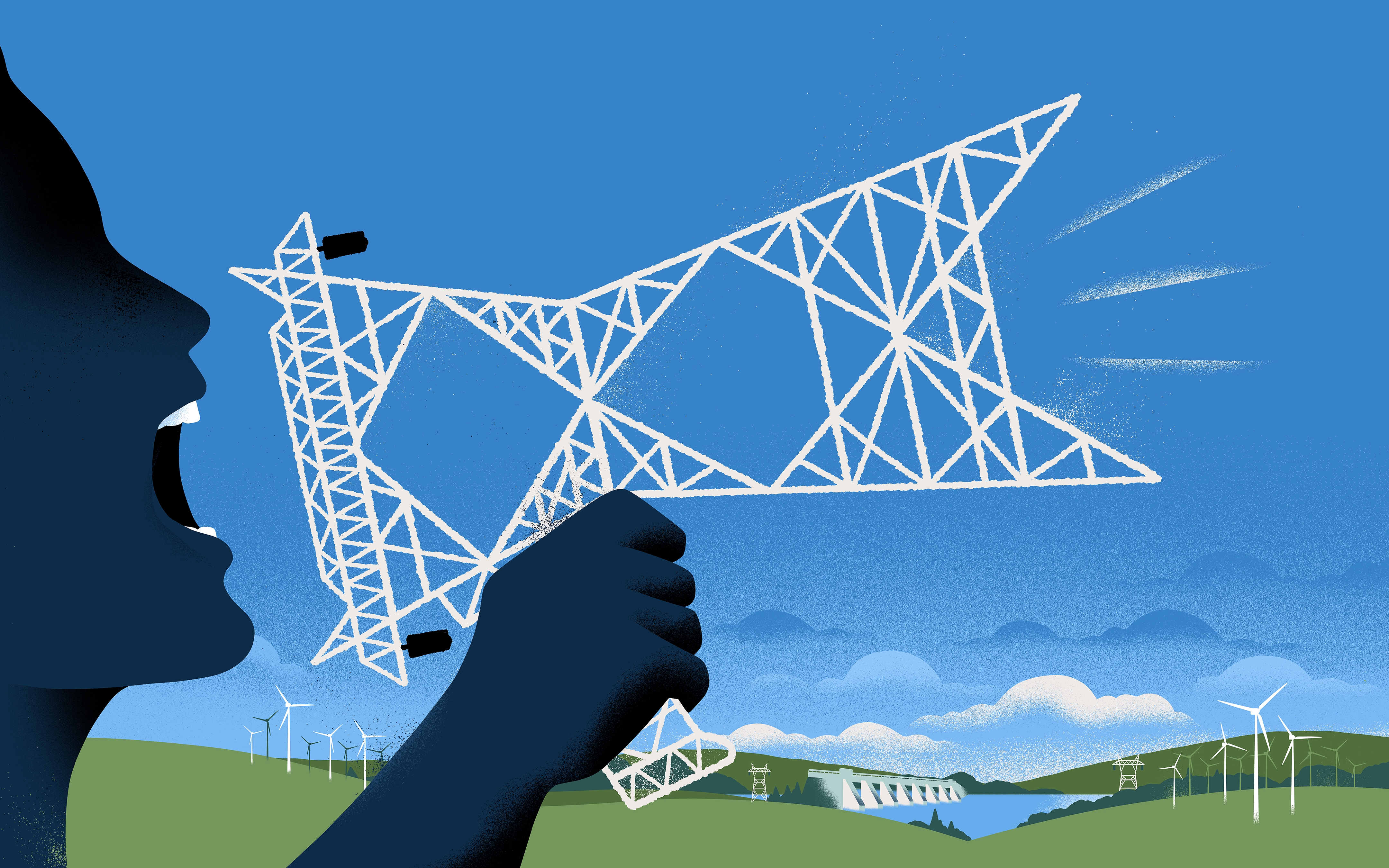

Le développement de la filière éolienne s’est réalisé avec l’objectif de contribuer au développement régional de la péninsule gaspésienne. Près de 25 ans après les changements législatifs et réglementaires qui ont permis de créer ce modèle, et plus de 3500 mégawatts (MW) déjà installés, un bilan est nécessaire.

La construction de la filière au fil des appels d'offres a permis de voir plusieurs modèles de partenariats se développer selon les différents types de propriétaires : propriétaires terriens, municipalités, communautés autochtones ou acteurs industriels. Le véhicule de la société en commandite (SEC) est devenu la formule dominante pour la gestion des infrastructures éoliennes. Par la loi, ce véhicule est imposé au milieu municipal. L'implication des municipalités et des Premières Nations soulève des questions de gestion des risques et de transparence liée aux investissements effectués par les collectivités locales. La stratégie éolienne d’Hydro-Québec, qui contribue au plan d’action 2035 et le projet de TES Canada sont présentés comme des moyens qui permettront la transition énergétique. Encore une fois, cela reste à prouver.

Les municipalités sont sollicitées pour contribuer au financement de l’offre énergétique au Québec. Elles sont aussi au premier plan de l’opérationnalisation de la transition et des besoins de revitalisation de leurs économies. Le manque d’investissement public et d’accompagnement dans ce développement est symptomatique de gouvernements qui ont décidé que le marché et le secteur privé allaient sauver nos communautés. Il est important qu’on octroie aux municipalités les moyens nécessaires afin qu’elles puissent transformer notre façon d’habiter le territoire.

Le Québec a choisi de bâtir un modèle où l’éolien n’est pas seulement un substitut énergétique, mais un outil de politique régionale, sous le pilotage de l’État. L’intégration au réseau d’Hydro-Québec, la structuration des contrats, les coûts d’acquisition de l’énergie produite, les retombées régionales et les effets structurants recherchés n’ont pas été assez interrogés dans leur ensemble. Alors que les choix énergétiques du gouvernement et d’Hydro-Québec annoncent un immense effort collectif, le bilan des premières modifications au modèle historique n’a pas été fait. Il importe d’y revenir. Les enjeux étant nombreux et complexes, il est entendu qu’il faudra s’y pencher à plusieurs reprises et sous plusieurs angles. L’ambition ici est donc modeste, il s’agit d’un déblayage nécessaire.